Dalam hiruk-pikuk kehidupan urban yang serba cepat, banyak di antara kita terjebak dalam sebuah paradoks kesalehan. Kita rutin bersujud, melangitkan doa-doa panjang di sepertiga malam, dan menjaga identitas keislaman, namun batin tetap terasa kering. Hidup seolah stagnan, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap seolah membentur langit-langit yang tertutup rapat. Kita sering kali merasa telah memenuhi segala prosedur teknis ibadah, namun melupakan satu prasyarat tak kasat mata yang menjadi kunci pembuka rida Ilahi: sifat thayyib. Inilah dimensi wara (kehati-hatian) yang sering kali terabaikan di tengah kelelahan gaya hidup performatif yang mengejar kesuksesan materi namun mengabaikan kesucian spiritual.

‘Thayyib’ Bukan Sekadar Label Halal

Berdasarkan literatur klasik Hadits Arbain ke-10, setiap Muslim perlu menyadari prinsip fundamental: Allah itu Maha Baik (Thayyib) dan Dia memiliki standar yang absolut dalam berinteraksi dengan hamba-Nya. Thayyib bukan sekadar label legal-formal, melainkan sebuah kondisi kesucian yang paripurna.

Dalam perspektif pemikiran Islam, cakupan thayyib mencakup empat pilar utama yang saling mengunci:

- Perbuatan (Af’al): Amal yang bersih dari polusi riya dan dikerjakan sesuai tuntunan syariat.

- Harta (Amwal): Cara perolehan dan pemanfaatan kekayaan yang steril dari unsur haram.

- Perkataan (Aqwal): Lisan yang terjaga dari dusta, serta doa dan zikir yang keluar dari hati yang tulus.

- Keyakinan (I’tiqad): Iman yang murni dan bersih dari segala bentuk penyimpangan atau keraguan.

Prinsip ini berakar pada sabda Rasulullah ﷺ:

“Innallaha thayyibun laa yaqbalu illa thayyiban (Sesungguhnya Allah Taala Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik).”

Tanpa terpenuhinya kriteria ini, amal sebesar apa pun—seperti sedekah dari hasil korupsi atau pajak yang menzalimi—tidak akan memiliki bobot di sisi Allah karena telah tercemar oleh ketidakbaikan.

Saat Syarat Teknis Tak Lagi Cukup

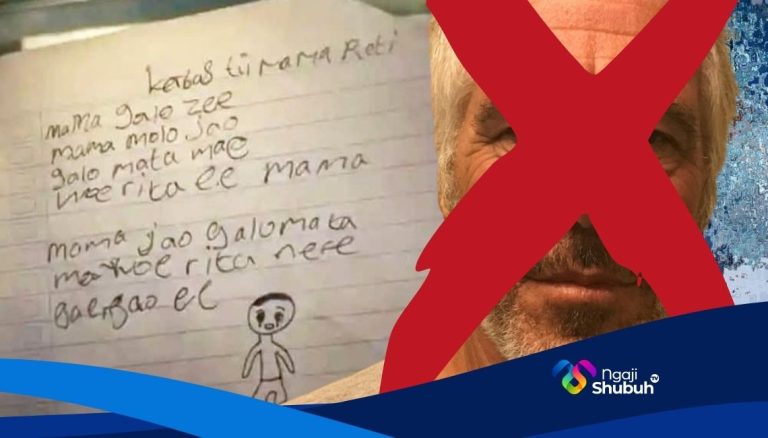

Rasulullah ﷺ memberikan ilustrasi yang menggetarkan tentang seorang laki-laki musafir dengan penampilan memprihatinkan: rambut kusut dan badan berdebu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit sambil merintih memanggil, “Ya Rabb, Ya Rabb!”

Secara teknis-teologis, laki-laki ini telah mengantongi empat kunci mustajabnya doa:

- Status Musafir: Perjalanan panjang yang secara fitrah mendekatkan hamba kepada Tuhannya.

- Kerendahhatian: Penampilan yang jauh dari kesombongan (lusuh dan berdebu).

- Adab Berdoa: Mengangkat tangan sebagai simbol kefakiran di hadapan Sang Pencipta.

- Al-Ilhah: Merintih dan mengulang-ulang panggilan dengan penuh harap.

Namun, di sinilah plot twist yang paling menyakitkan: doanya tertolak mentah-mentah. Bukan karena kurang khusyuk, melainkan karena apa yang ia makan, minum, dan pakai, berasal dari sumber yang haram. Ia tumbuh dari asupan yang haram. Di sini kita melihat bahwa dimensi materi (konsumsi) memiliki dampak fatal pada dimensi spiritual. Harta haram bertindak sebagai hijab (penghalang) tebal yang membuat frekuensi doa kita gagal mencapai ‘arasy Tuhan.

‘Tidak Diterima’ Tidak Selalu Berarti ‘Tidak Sah’

Dalam kajian fikih dan etika Islam, kita harus membedakan terminologi “tidak diterima” (laa yaqbalu) agar tidak terjadi kesalahpahaman sistemis.

|

Dimensi Hukum Fikih (Keabsahan) |

Dimensi Spiritual & Eskatologis (Pahala/Rida) |

| Tidak Sah: Amal dianggap batal secara hukum. Kewajiban belum gugur. | Hilangnya Pahala & Keberkahan: Amal secara lahiriah sah (kewajiban gugur), namun hampa nilai di sisi Allah. |

| Contoh: Salat tanpa wudu atau dalam keadaan hadas. | Contoh: Salatnya orang yang minum khamar atau mencari nafkah dari sumber haram (korupsi, riba, suap). |

Artinya, seorang profesional yang hidup dari gaji yang bercampur syubhat tetap wajib salat agar tidak berdosa karena meninggalkan kewajiban, namun ia kehilangan esensi pahala dan keberkahan yang seharusnya menjadi nutrisi bagi ketenangan jiwanya.

Jebakan Sistemik: Halal-Haram di Bawah Cengkeraman Kapitalisme

Tantangan menjadi hamba yang thayyib di era modern jauh lebih kompleks daripada masa lalu. Kehalalan kini bukan lagi sekadar pilihan moral individu, melainkan sedang beradu dengan jebakan sistemik ekonomi kapitalistik yang hanya mengejar kemanfaatan materi tanpa standar syariat.

Dalam realitas urban, kita sering kali terpapar debu-debu riba yang sulit dihindari. Mulai dari sistem moneter yang ribawi, budaya riswah (suap) yang merajalela, hingga sulitnya akses modal non-ribawi bagi pelaku UMKM. Hal ini menciptakan dilema: modernitas sering kali memaksa kita untuk mengkonsumsi yang haram bukan karena kita jahat, melainkan karena jalur halal sistematis dipersempit.

Para ulama terdahulu sangat ekstrem dalam menjaga kemurnian harta. Imam Syafi’i menekankan pentingnya menjaga harta dari yang syubhat, sementara Fudhail bin Iyad memiliki sikap yang jauh lebih keras: jika seseorang memegang harta haram dan tidak tahu pemiliknya, maka harta itu tidak boleh disedekahkan melainkan harus dimusnahkan atau dibuang ke laut (yalqihi fil bahr). Tindakan ini adalah bentuk pengingkaran tertinggi dan kebencian terhadap keharaman agar tidak merusak keberkahan hidup.

***

Menuju Kesalehan Sistemik

Menjadi Muslim yang thayyib menuntut lebih dari sekadar kesalehan individu. Kita membutuhkan “Kesalehan Sistemik”—sebuah ekosistem yang didukung oleh penerapan syariat secara menyeluruh (kaffah). Tanpa dukungan sistem negara yang membersihkan praktik riba dan suap, perjuangan kita untuk tetap bersih akan selalu terasa seperti berjalan melawan arus yang sangat deras.

Memastikan kehalalan apa yang masuk ke dalam sel-sel tubuh kita adalah bentuk jihad nyata hari ini. Sebagai refleksi akhir di tengah hiruk-pikuk pencapaian duniawi kita: “Sudahkah kita memeriksa apakah energi yang kita gunakan untuk bersujud hari ini berasal dari sumber yang diridai-Nya, ataukah kita sedang berteriak meminta pertolongan-Nya dengan pakaian yang menjadi penghalang doa kita sendiri?”[]

Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV: